DÉNUTRITION

Aspects physiologiques

Modifications des compartiments corporels et de la masse protoplasmique

Une dénutrition correspondant à une chute de poids de l'ordre de 20 à 25 p. 100 et à une réduction calorico-azotée de l'ordre de 50 p. 100 pendant quatre mois et davantage produit :

– un effondrement de la masse grasse ;

– une augmentation de 10 p. 100 environ des espaces extra-cellulaires ;

– une réduction de la masse protoplasmique à peu près proportionnelle à la chute de poids.

La réalimentation amène d'abord une augmentation de la masse grasse au-dessus de son taux normal et une fonte rapide de l'espace extra-cellulaire.

Les protéines des différents viscères sont diversement labiles, c'est-à-dire se réduisent diversement au cours d'une dénutrition. Schématiquement, les protéines des tissus lymphoïdes et du thymus subissent les réductions les plus considérables. Celles du foie viennent ensuite, puis celles des reins, de l'hémoglobine, du plasma. Enfin, les protéines du cœur, du cerveau ne subissent aucune réduction.

Conséquences fonctionnelles de la dénutrition

La fatigabilité est le symptôme majeur de la dénutrition. Il s'agit aussi bien d'une réduction importante de la possibilité d'un effort brutal et intense (contraction musculaire en anaérobiose) que de la possibilité de soutenir longtemps un travail modéré (contraction musculaire sans dette d'oxygène). Cette fatigabilité est comparable à celle de l'insuffisance surrénale. D'autre part le pouvoir de former des anticorps est réduit.

Chez l'animal carencé comme chez l'homme dénutri, on peut mettre en évidence un retard à la formation des anticorps et une double insuffisance : de la réponse leucocytaire aux infections, et du pouvoir de cicatriser (lâchage des sutures chirurgicales fréquent chez les dénutris).

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean TRÉMOLIÈRES : ancien professeur au Conservatoire national des arts et métiers, ancien directeur du laboratoire de nutrition humaine

Classification

Pour citer cet article

Jean TRÉMOLIÈRES. DÉNUTRITION [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

CARENCES NUTRITIONNELLES

- Écrit par Jean-Pierre RUASSE

- 209 mots

On parle de carence nutritionnelle quand le métabolisme cellulaire est insuffisamment alimenté en tel ou tel nutriment. À l'origine de cette insuffisance peuvent présider diverses causes :

soit que l'alimentation ne comporte pas une quantité suffisante du nutriment en cause (carence...

-

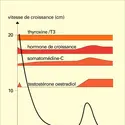

CROISSANCE, biologie

- Écrit par Universalis, André MAYRAT, Raphaël RAPPAPORT, Paul ROLLIN

- 14 760 mots

- 7 médias

...démontré que la croissance dépend fortement de l'état de nutrition de l'individu. On peut schématiquement considérer que l'un des premiers effets de la dénutrition est la réduction des synthèses protéiques et en particulier de celles qui permettent la production de facteurs de croissance cellulaire et... -

FOIE

- Écrit par Jacques CAROLI, Universalis, Yves HECHT

- 9 970 mots

- 6 médias

...très importante sur le plan théorique et expérimental, encore qu'il ne semble pas exister d'équivalent chez l'homme de cette maladie nécrotique aiguë par dénutrition. Cependant, les maladies hépatiques d’origine nutritionnelle sont fréquentes en pathologie humaine, la première place revenant aux maladies... -

NUTRITION

- Écrit par René HELLER, Raymond JACQUOT, Alexis MOYSE, Marc PASCAUD

- 13 655 mots

- 15 médias

Dans la classification de Gomez fondée sur l'importance du déficit pondéral de l' enfant relativement au poids moyen à cet âge, un déficit de 10 à 25 p. 100 du poids moyen est l'indice d'une malnutrition légère (1er degré), un déficit de 25 à 40 p. 100 l'indice d'une malnutrition...

Voir aussi