CORDILLÈRES, géomorphologie

Articles

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE

- 24 158 mots

- 23 médias

...Ma) sont comparables dans la mesure où ces deux continents étaient l'un et l'autre en bordure du Pacifique sans pour autant avoir de relation mutuelle ; ce n'est qu'ensuite, au cours du Crétacé (à partir de 100 Ma environ) et, surtout, au Tertiaire, que les cordillères américaines du Nord et du Sud auront... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Danièle LAVALLÉE, Catherine LEFORT

- 18 105 mots

- 9 médias

De l'extrémité occidentale de l' Alaska à la pointe orientale de la Terre de Feu et au cap Horn, s'allonge, se ramifie et se courbe la plus grande chaîne de montagnes du globe. Si l'on tient compte des courbes et des apophyses, on peut en évaluer la longueur à plus de 20 000 kilomètres. Mais il s'agit,... -

ANDES CORDILLÈRE DES

- Écrit par Jean-Paul DELER, Olivier DOLLFUS

- 10 963 mots

- 5 médias

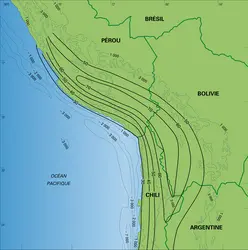

Selon la date et l'ampleur des dernières manifestations tectoniques, l'importance du volcanisme récent et la répartition des volumes durs et des volumes tendres, les Andes ont des aspects orographiques très différents. -

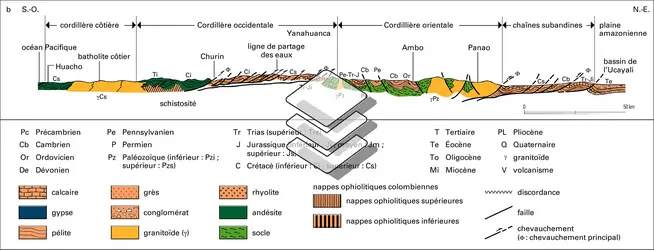

ANDINE CHAÎNE

- Écrit par François MÉGARD

- 5 726 mots

- 4 médias

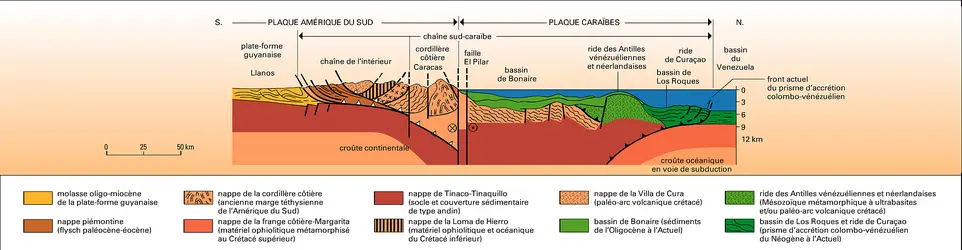

La chaîne des Andes, longue de près de 8 000 kilomètres, et dont la largeur atteint localement 600 kilomètres, s'étend de l'extrémité ouest du système montagneux des Caraïbes à la Terre de Feu, où débute l'arc des Shetland du Sud ou de Scotia.

À l'instar des Alpes...

-

ARCS INSULAIRES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 1 784 mots

- 3 médias

Par ces caractères, les arcs insulaires appartiennent à la même famille que les cordillères américaines de l'est du Pacifique, elles aussi liées à la subduction de l'océan Pacifique sous les continents américains. La différence est faite par la naissance des mers marginales qui séparent... -

CHILI

- Écrit par Raimundo AVALOS, Olivier COMPAGNON, Universalis, Roland PASKOFF, Sergio SPOERER, Sébastien VELUT

- 19 444 mots

- 17 médias

...transformations affectent l'édifice andin. L'Altiplano disparaît, le volcanisme s'efface, la dépression longitudinale s'estompe. On ne distingue ici qu'une haute cordillère, massive et élevée puisque ses sommets dépassent 6 000 mètres, et une moyenne montagne qui, de 3 500 mètres, s'abaisse par paliers vers... -

COLOMBIE

- Écrit par Universalis, Marcel NIEDERGANG, Olivier PISSOAT, Clément THIBAUD

- 13 648 mots

- 5 médias

...de la population ; un cœur compartimenté, cependant, par l'éventail des trois cordillères qui forment les Andes colombiennes. D'origine volcanique, les cordillères occidentale et centrale sont les plus anciennes : l'une, la plus basse (2 000 mètres en moyenne), compte seulement quelques volcans au sud... -

EUROPE - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, Pierre RAT

- 10 020 mots

- 6 médias

En première approximation, l'Europe hercynienne est formée de deux chaînes à double déversement : la cordillère de l'Europe moyenne et la cordillère ibérique (ou hespérique). -

MARGES CONTINENTALES

- Écrit par Gilbert BOILLOT

- 4 329 mots

- 9 médias

...catégories. Certaines constituent le rebord d'un grand continent, comme l'Amérique du Sud du côté de l'océan Pacifique ; ce sont les marges actives de type cordillère. D'autres forment des arcs insulaires, comme le Japon, l'Indonésie, les Antilles ou les îles Aléoutiennes ; dans ce cas, la courbure... -

MONTAGNES - Formation des chaînes de montagnes

- Écrit par Jean AUBOUIN, Maurice MATTAUER, Jacques-Louis MERCIER

- 11 368 mots

- 10 médias

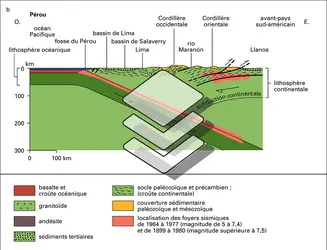

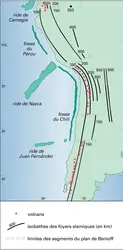

La cordillère des Andes, qui longe sur près de 8 000 kilomètres la côte pacifique de l'Amérique du Sud, est l'exemple le plus significatif de chaîne de subduction. -

SUBDUCTION

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 6 289 mots

- 9 médias

...– par exemple la naissance des mers marginales du Pacifique occidental –, qu'un faible pendage avantage les structures compressives – comme celle des cordillères qui bordent le Pacifique oriental –, tandis que l'entrée de rides océaniques asismiques dans la subduction semble bloquer le volcanisme lié...

Médias