CIRCULATOIRES (SYSTÈMES) Les systèmes circulatoires des animaux

Les organes propulseurs : cœurs

Types généraux

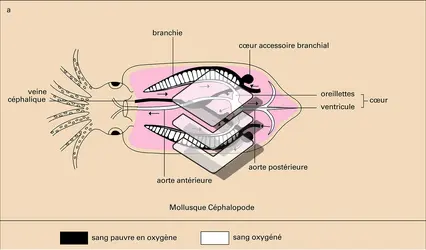

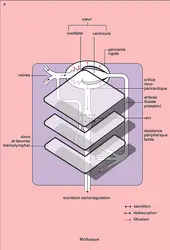

La morphologie et les modes de fonctionnement des pompes cardiaques sont très divers. Dans le mode péristaltique, une onde de contraction se déplace le long d'un vaisseau, propulsant le sang dans un seul sens en l'absence de valves (fig. 6a), ou bien, comme chez les ascidies, alternativement dans un sens ou dans l'autre grâce à l'inversion du péristaltisme. De tels vaisseaux contractiles existent chez beaucoup d'Invertébrés et correspondent à des structures peu spécialisées. La plupart des cœurs massifs sont des chambres à paroi musculeuse propre, ou parfois à musculature extrinsèque. La contraction de la musculature provoque une réduction de volume et une éjection du sang dans un sens déterminé grâce à la présence de valvules. On peut schématiquement distinguer des cœurs accessoires en forme d'ampoule, activant la circulation là où le besoin s'en fait sentir (cœurs branchiaux des céphalopodes ; fig. 4a), des cœurs tubulaires et des cœurs composés de chambres multiples et spécialisées. Les cœurs tubulaires des arthropodes sont suspendus dans un sinus péricardique par des ligaments élastiques ou des muscles extrinsèques. Ils sont percés d'ostioles munis de valvules par où s'effectue leur remplissage lors de la diastole. Les cœurs à plusieurs chambres des mollusques (fig. 3a et fig. 4a) et des vertébrés (fig. 3b) comportent des cavités à parois minces, ou oreillettes, qui recoivent le sang et se contractent pour le faire passer dans les ventricules, à parois musculaires épaisses, dont la contraction pulsera ce même sang dans le système artériel. Dans ce dernier type de cœur, il existe des valvules auriculo-ventriculaires et des valvules artérielles dont le jeu coordonné est essentiel pour le fonctionnement harmonieux de la pompe.

Le rythme cardiaque

Quelle que soit sa morphologie, le fonctionnement du cœur est rythmique, avec une alternance de phases de contraction, ou systoles, et de phases de relâchement, ou diastoles. La contraction du muscle cardiaque, comme celle du muscle squelettique, est consécutive à la dépolarisation des membranes cellulaires. Le myocarde est assimilable à un syncytium fonctionnel en ce sens que les différentes cellules qui le constituent sont couplées grâce à des jonctions électriquement perméables, de telle sorte qu'une excitation apparaissant en un point quelconque est plus ou moins rapidement propagée à l'ensemble du tissu. Cette propriété de conduction de l'excitation est commune à l'ensemble du myocarde, mais, chez les vertébrés supérieurs, elle est particulièrement développée dans des régions spécialisées formant le tissu nodal.

L'excitation qui déclenche le rythme naturel de contraction de l'organe peut provenir du tissu cardiaque lui-même (rythmicité myogène). Certaines cellules myocardiques sont alors douées d'autorythmicité en ce sens que leur potentiel de repos est affecté d'une dépolarisation spontanée qui déclenche un potentiel d'action propagé au-dessus d'un seuil. Ces cellules jouent ainsi le rôle de générateur de rythme ou pacemaker. Les cœurs à rythme myogène se rencontrent chez tous les vertébrés, mais aussi chez les mollusques, les prochordés et, semble-t-il, de nombreux insectes. Typiquement, ces cœurs continuent à battre lorsqu'ils sont isolés de toutes connexions nerveuses. Ces dernières, généralement présentes (mais cependant pas toujours), correspondent à des fibres extrinsèques cardiorégulatrices. À l'opposé, les cœurs de certains arthropodes comme le homard ou la limule ne présentent pas de rythmicité myogène : un ganglion cardiaque comportant un nombre restreint de neurones et situé à la face dorsale du cœur constitue le pacemaker cardiaque. Chez le homard, par exemple, ce ganglion contient quatre petites cellules[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul TRUCHOT : professeur à l'Institut océanographique, professeur à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Pour citer cet article

Jean-Paul TRUCHOT. CIRCULATOIRES (SYSTÈMES) - Les systèmes circulatoires des animaux [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

PECQUET JEAN (1622-1674)

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 557 mots

Jean Pecquet est un médecin et anatomiste français du xviie siècle dont le nom est associé à la compréhension de la physiologie du système lymphatique.

Après des études chez les oratoriens à Dieppe, ville où il naît le 9 mai 1622, puis chez les jésuites à Rouen, Jean Pecquet devient répétiteur...

Voir aussi

- CORPORELS COMPARTIMENTS

- SYSTOLE

- DIASTOLE

- ARTÈRES

- VAISSEAUX CAPILLAIRES

- HISTOLOGIE ANIMALE

- MÉSODERME

- CŒLOME

- CŒLOMATES

- PRESSION SANGUINE

- DÉBIT SANGUIN

- OREILLETTES

- VENTRICULES

- POISEUILLE LOI DE

- INVERTÉBRÉS

- CŒLENTÉRÉS

- CONTRACTION MUSCULAIRE

- RESPIRATION

- CIRCULATION

- ENDOTHÉLIUM VASCULAIRE

- HÉMORHÉOLOGIE

- VISCOSITÉ SANGUINE

- AÉRIENNE VIE

- HÉMOCÈLE

- PACEMAKERS

- SHUNTS ANATOMIQUES

- CLOISONNEMENT CARDIAQUE

- CIRCULATION SANGUINE

- RYTHME CARDIAQUE

- RÉSISTANCE VASCULAIRE

- VAISSEAUX SANGUINS

- VALVULES CARDIAQUES

- HÉMODYNAMIQUE

- RETOUR VEINEUX

- CIRCULATION PULMONAIRE