CHINOISE CIVILISATION Les arts

- 1. Évolution générale

- 2. Préhistoire et archéologie

- 3. L'Âge du bronze

- 4. Orfèvrerie

- 5. Jade

- 6. Ivoire

- 7. Architecture

- 8. Jardins

- 9. Mobilier

- 10. Sculpture

- 11. Calligraphie et peinture

- 12. Estampes et gravures

- 13. Estampage

- 14. Céramique

- 15. Émaux

- 16. Arts populaires

- 17. Le connaisseur chinois

- 18. L'art contemporain

- 19. Bibliographie

Le connaisseur chinois

L'espace mythique de l'œuvre d'art

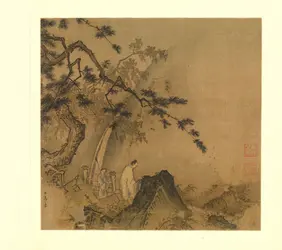

Peu de nations ont développé aussi tôt, de façon aussi profonde et continue, la notion de « connaisseurs ». Né du respect pour l'Antiquité, de l'importance accordée à la culture littéraire et historique de l'honnête homme, le goût des œuvres d'art anciennes a favorisé en Chine non seulement la constitution de grandes collections, et cela dès les premiers siècles de notre ère, mais aussi l'apparition au xiie siècle de l'archéologie préscientifique. La notion de connaisseur implique une communion entre l'homme et l'objet d'art, que l'amateur chinois a très tôt ressentie comme essentielle. L'œuvre ne peut en effet survivre qu'à travers le regard et l'intérêt des hommes qui l'apprécient. Cette présence humaine nécessaire n'ôte cependant pas à l'objet l'indépendance et les propriétés magiques que lui confèrent son caractère microcosmique et son ancienneté.

En Chine, un poème, une peinture, une pièce musicale constituent autant de petits mondes à part qui, créés par l'esprit, sont équivalents au vaste monde, mais plus réels que lui parce que sans pesanteur, transparents à l'esprit, immortels. Ce thème apparaît comme essentiel pour comprendre l'attitude du connaisseur chinois. Réduire l'univers, le rendre maniable, accessible, c'est lui enlever le dernier semblant de réalité factice, et l'élever au niveau de la seule réalité véritable, l'espace mythique. En ce sens, un jardin miniature, un encrier évoquant une montagne, une peinture offrant la découverte de sa randonnée à travers un paysage constituent autant de jeux d'illusionnistes liés à un ensemble de notions philosophiques et magiques profondément ancrées dans la mentalité chinoise. Tout objet, fût-ce une statue, une pierre, un bronze, peut en vieillissant s'élever au rang des esprits. Ainsi les objets anciens offrent-ils, par la concentration de leurs vertus et la transformation de leurs qualités ordinaires en des propriétés efficientes, un pouvoir magique à l'amateur qui les possède. Cultiver chez soi un jardin miniature confère la longévité, recueillir les calligraphies des maîtres passés, c'est renouer avec l'« essence » de leur art, délier son âme en s'appropriant leur esprit.

Domaines de la sensibilité et exigences esthétiques

Désignant une élite, la classe dirigeante des fonctionnaires-lettrés, la notion d'amateur en Chine s'attache à tous les aspects de la création artistique et implique un éventail de sensibilité beaucoup plus large qu'en Occident. La jouissance esthétique ne vient pas de la vue seule, mais aussi du toucher et de l'ouïe. Une porcelaine, un jade offriront à l'amateur non seulement la perfection de leur forme, l'harmonie de leurs couleurs, mais aussi et surtout la sensualité de leur texture, de leur poli, de leur grain, l'inattendu des accidents de surface et la sonorité de leur matière.

Cette sensibilité si riche et si profonde s'accompagne d'exigences esthétiques particulières. Le lettré chinois, dont les arts d'agrément sont la littérature, la calligraphie, la peinture et la musique, a l'amour de la simplicité, l'horreur du voyant et du clinquant. Il apprécie avant tout les saveurs secrètes qui ne se découvrent qu'aux initiés raffinés et attentifs. Le rare et l'exquis s'identifient pour lui à une sobriété dépouillée, ils présentent d'étroites affinités avec le détachement supérieur, l'élégante nonchalance, le naturel fantasque et souverain, la noble oisiveté. L'amateur, comme l'artiste, entretient en lui une disponibilité spirituelle, silencieuse, épurée et tranquille, cultivée par la contemplation de la nature et des œuvres d'art, l'étude, la musique ou le vin. La beauté du monde doit être savourée dans[...]

- 1. Évolution générale

- 2. Préhistoire et archéologie

- 3. L'Âge du bronze

- 4. Orfèvrerie

- 5. Jade

- 6. Ivoire

- 7. Architecture

- 8. Jardins

- 9. Mobilier

- 10. Sculpture

- 11. Calligraphie et peinture

- 12. Estampes et gravures

- 13. Estampage

- 14. Céramique

- 15. Émaux

- 16. Arts populaires

- 17. Le connaisseur chinois

- 18. L'art contemporain

- 19. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Corinne DEBAINE-FRANCFORT : docteur-chercheur au C.N.R.S. (UMR 7041) , directeur de la Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang (Chine)

- Daisy LION-GOLDSCHMIDT : chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet

- Michel NURIDSANY : critique d'art, écrivain, commissaire d'exposition

- Madeleine PAUL-DAVID : ancien maître de recherche au CNRS, professeure honoraire à l'École du Louvre, chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet

- Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS : directrice d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)

- Pierre RYCKMANS

:

reader , Department of Chinese, Australian National University - Alain THOTE : directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, membre de l'Institut

Classification

Pour citer cet article

Corinne DEBAINE-FRANCFORT, Daisy LION-GOLDSCHMIDT, Michel NURIDSANY, Madeleine PAUL-DAVID, Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS, Pierre RYCKMANS et Alain THOTE. CHINOISE CIVILISATION - Les arts [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 339 mots

- 20 médias

Quant aux Chinois, ils pratiquent l’astronomie depuis l’Antiquité. Ils s’intéressent alors surtout aux événements temporaires survenant dans le ciel et qui leur paraissent comme autant de présages : éclipses, apparition d’étoiles nouvelles, de comètes, etc. Ils consignent soigneusement... -

CALENDRIERS

- Écrit par Jean-Paul PARISOT

- 9 907 mots

- 4 médias

Nos connaissances surl'astronomie et le calendrier chinois sont dues au travail monumental réalisé entre 1723 et 1759 par le jésuite français Antoine Gaubil. Pendant les trente-six années qu'il passe à Pékin, sa fonction de traducteur et d'interprète lui permet d'être en contact permanent avec la cour... -

CHINE - Hommes et dynamiques territoriales

- Écrit par Thierry SANJUAN

- 9 801 mots

- 5 médias

...comme l'extension d'un monde chinois qui trouve son foyer originel dans le bassin moyen du fleuve Jaune dès le IIe millénaire avant J.-C. Plus largement, la Chine se veut le foyer de civilisation de l'Asie orientale dans la mesure où elle était elle-même l'ensemble du monde, « tout ce qui était sous le... -

CHINE : L'ÉNIGME DE L'HOMME DE BRONZE (exposition)

- Écrit par Viviane REGNOT

- 934 mots

L'expositionChine : l'énigme de l'homme de bronze. Archéologie du Sichuan (XIIe-IIIe s. av. J.-C.), un des sommets de l'année de la Chine en France, eut lieu du 14 octobre 2003 au 28 janvier 2004 à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris. Elle avait pour commissaires...

- Afficher les 10 références

Voir aussi

- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.

- PORTRAIT, sculpture

- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.

- ILLUMINATION

- PEINTURE SUR PAPIER

- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU

- COLONNE

- PIERRE, sculpture

- GRÈS, poterie dure

- CHINOISE PEINTURE

- DRAPÉ, sculpture

- MONUMENTALE SCULPTURE

- FUNÉRAIRE SCULPTURE

- BRONZE, sculpture

- SOIE PEINTURE SUR

- CHINOISE SCULPTURE

- CHINOISE ARCHITECTURE

- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE

- FUNÉRAIRE PEINTURE

- TOMBEAU

- BANPO CULTURE DE

- DALLE FUNÉRAIRE

- FONTE DANS L'ART

- CANON, esthétique

- OR ORFÈVRERIE D'

- BOUDDHIQUE ART

- PARURE

- SCULPTURE RELIGIEUSE

- SCULPTURE DÉCORATIVE

- HAUT-RELIEF

- BAMBOU

- MODELÉ, arts

- BLEU & BLANC, céramique

- ROCAILLE STYLE

- CHINOIS ART

- AMULETTE

- CHINOIS JARDIN

- INSCRIPTIONS, archéologie

- ESTAMPAGE REPRODUCTION PAR

- MÉTAUX PRÉCIEUX, histoire

- TEMPLE

- BLEU DE COBALT

- CONSOLE, architecture

- BEI QI [PEI TS'I] STATUAIRE DES

- CALLIGRAPHIE CHINOISE

- ENCRE, peinture

- COUVERTE, céramique

- CÉLADON

- LI TANG (1050 env.-? 1130)

- HU [HOU], poterie

- MINGQI [MING-K'I], céramique

- MEIPING [MEI-P'ING] VASE

- MA YUAN (actif vers 1190-1225)

- REN BONIAN [JEN PO-NIEN] (1840-1896)

- GLAÇURE, céramique

- FOGUANGSI [FO-KOUANG-SSEU] SALLE DU

- GÉOMANCIE

- NÉPHRITE, gemme

- ZHENGZHOU, site archéologique

- SHANG SÉPULTURES

- DIAN [TIEN], pavillon

- TANG [T'ANG] LES (618-907)

- YU, pierre précieuse

- SYMBOLE DANS L'ART

- YUE, céramique chinoise

- ROYAUMES COMBATTANTS (Ve-IIIe s. av. J.-C.)

- ZHOU OCCIDENTAUX ou XI ZHOU [SI TCHEOU] dynastie chinoise (1111 av. J.-C. ou 1050-771 av. J.-C.)

- ZHOU ORIENTAUX ou DONG ZHOU [TONG TCHEOU], dynastie chinoise (770-256 av. J.-C.)

- CHU [TCH'OU] ROYAUME DE

- WEI, royaumes et dynasties chinois

- QIN [TS'IN] LES (221-206 av. J.-C.)

- FONCTIONNAIRES-LETTRÉS, Chine ancienne

- INCRUSTATION, technique décorative

- GALETS, industrie lithique

- CHAN & ZEN ARTS

- RITES FUNÉRAIRES

- COLLECTIONNEURS

- TEINTURE

- INDIGO

- ENCEINTE

- PEINTRE-LETTRÉ

- QING ART DES

- BAS-RELIEF

- VASES

- FUNÉRAIRE ART

- FU BAOSHI [FOU PAO-CHE] (1904-1965)

- SUPPORT, arts plastiques

- PEINTURE TECHNIQUES DE LA

- CIMETIÈRE

- ZHOUKOUDIAN [TCHEOU-K'EOU-TIEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine

- VANNERIE

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- MOULAGE

- GRÉCO-BOUDDHIQUE ART

- LANTIAN [LAN-T'IEN]

- LONGSHAN [LONG-CHAN] CULTURE DE, préhistoire

- HUILE PEINTURE À L'

- PINCEAU TECHNIQUE DU

- MICROLITHES, préhistoire

- TOMBE

- NÉCROPOLE

- TUMULUS

- MOBILIER FUNÉRAIRE

- TEMPLE, Extrême-Orient

- GALERIES D'ART

- IMPRIMERIE EN CHINE, histoire

- BRONZE ART DU

- ACADÉMIE IMPÉRIALE DE PEINTURE, Chine

- EXTRÊME-ORIENT ART D'

- CHINE, préhistoire

- CÉRAMIQUE CHINOISE

- BODHISATTVA REPRÉSENTATIONS DES

- BOIS, architecture

- FERME, charpente

- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- CHARPENTE

- CIRE PERDUE, techniques

- RIZICULTURE

- YANGSHAO [YANG-CHAO] CULTURE DE, préhistoire

- MAJIAYAO CULTURE DE

- HEMUDU CULTURE DE

- DAWENKOU CULTURE DE

- QINGLIANGANG CULTURE DE

- LIANGZHU CULTURE DE

- QUJIALING CULTURE DE

- ERLITOU [EUL-LI-T'EOU] CULTURE D'

- ERLIGANG [EUL-LI-KANG]

- ANYANG, site archéologique

- ORDOS CULTURE DE L', préhistoire

- TAILLE DES ROCHES DURES

- LITHIQUES INDUSTRIES

- VILLE, urbanisme et architecture

- TERRE CUITE, poterie

- BOUDDHISME CHINOIS

- RITUELS DE LA CHINE

- ÉLITES

- MÉTALLURGIE, histoire

- CIVILE ARCHITECTURE

- ANIMALIER ART

- MUDRĀ

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- MARCHÉ DE L'ART

- CHAMBRE FUNÉRAIRE

- EXTRÊME-ORIENT, architecture

- EXTRÊME-ORIENT, sculpture

- EXTRÊME-ORIENT, peinture

- FOSSE, sépulture

- LONGMEN, Chine

- GROTTES BOUDDHIQUES

- PALÉOZOOLOGIE

- TAOTIE, masque

- MAWANGDIU [MA-WANG-TIEOU], site archéologique

- AGRAFE, parure

- PINGTUO, technique

- MANCHENG [MAN-TCH'ENG], site archéologique

- BI ou PI, Chine

- MING SÉPULTURES

- WULIANGZI [WOU-LEANG-TSEU], site archéologique

- TIANLONGSHAN [T'IEN-LONG-CHAN], grottes bouddhiques

- LI DI [LI TI] (1100 env.-apr. 1197)

- ÉCLATS INDUSTRIES SUR, préhistoire

- XUJIAYAO SITE PRÉHISTORIQUE DE

- CISHAN CULTURE DE

- PEILIGANG CULTURE DE

- MIAODIGOU CULTURE DE, préhistoire

- TAOSI CULTURE DE

- HONGSHAN CULTURE DE

- CHANGZIYAI SITE PRÉHISTORIQUE DE

- MAJIABANG CULTURE DE

- DAXI CULTURE DE

- SHIXIA CULTURE DE

- BAIYANGCUN CULTURE DE

- KARUO SITE PRÉHISTORIQUE DE

- FU HAO TOMBE DE

- COUR, architecture

- FIGURINE

- TOUR DE POTIER

- PAPIERS DÉCOUPÉS

- LAVIS

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- ARGILE, poterie

- ARGILE, sculpture

- TERRE CUITE, sculpture

- XING XING ou GROUPE DES ÉTOILES

- HUANG YONG PING (1954-2019)

- XU BING (1955- )

- ZHANG XIAOGANG (1958- )

- HUANG RUI (1952- )

- YUE MIJUN (1962- )

- ZHOU CHUNYA (1955- )

- ZHANG HUAN (1965- )

- SONG DONG (1966- )

- XU ZHEN (1977- )

- YANG FUDONG (1971- )

- MARTIN JEAN-HUBERT (1944- )

- SINOGRAMME ou CARACTÈRE CHINOIS