CHANSON FRANÇAISE

De Saint-Germain-des-Prés aux yéyés

La chanson de l'après-guerre louvoie entre plusieurs courants. À Saint-Germain-des-Prés, comme les dadaïstes de 1918, une jeunesse ne croit plus aux certitudes de ses aînés. Une école du non-sens, de la poésie – avec à sa tête Jacques Prévert –, cependant que les musiques louchent vers le jazz sans jamais le plagier, va amener un grand souffle de nouveauté, dans lequel le jeune Yves Montand (Ivo Livi, 1921-1991) va trouver son auteur de choc, Francis Lemarque (Nathan Korb, 1917-2002). C'est Juliette Gréco (née en 1927) qui chante Queneau, Prévert et Vian, c'est Nicole Louviers (1933-2003), jeune femme poète et romancière qui serait la première à s'être produite sur scène avec un répertoire qu'elle s'est entièrement constitué. C'est le temps de la rive gauche. Léo Ferré végète en attendant que Catherine Sauvage le révèle au public. Stéphane Golmann (1921-1987) n'est pas encore haut fonctionnaire à l'U.N.E.S.C.O. Cora Vaucaire impose sa simple préciosité. Les Frères Jacques constituent le pendant sophistiqué des Compagnons de la chanson. Piaf, elle, s'impose à New York et gagne ainsi le statut de « chanteuse nationale ». Germaine Montero (Germaine Heygel, 1909-2000) oscille entre théâtre et chanson.

Rive droite, la mode new look sévit : les chanteuses doivent être « chics », et Christian Dior habille Lucienne Delyle. La chanson française s'exporte : une Jacqueline François, une Line Renaud, une Renée Lebas chantent qui aux États-Unis, qui à Moscou, qui à Alexandrie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Québec, privé des imports français, a développé une industrie de la chanson autonome. Alys Roby et ses espagnolades succèdent aux « turluttes » de La Bolduc (Mary-Rose-Anna Travers, 1894-1941). Et c'est un Québécois armé d'une guitare, de fraîcheur et de poésie, Félix Leclerc (1914-1988), qui va détrôner la chanson rive droite, si corsetée, menacée par l'insignifiant. Après lui, on peut écouter Georges Brassens, Léo Ferré qui peinait tant, Jacques Brel venu de Belgique, Charles Aznavour qui languissait, guidé par Piaf. Catherine Sauvage est populaire et racée, exigeante, bouleversée par Brecht. Et déjà, Gilbert Bécaud allie des talents de mélodiste hors pair, un jeu de piano original, des arrangements qui se souviennent de Duke Ellington et des textes polis, voire désuets. Tenace, Barbara travaille peu à peu à sa légende, à contre-courant des modes, à l'instar d'Anne Sylvestre. Gréco se cherche dans une chanson plus accessible que précédemment.

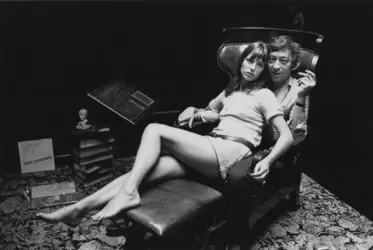

Pendant que la jeune génération de la rive gauche, déplacée vers la rue Mouffetard, prépare une modernisation des musiques de la chanson poétique (Jehan Jonas), c'est le raz de marée des yéyés. À partir de 1958, sur ce qui est alors la première radio commerciale, Europe n0 1, « Salut les copains ! », une émission aux méthodes contestables – « matraquages », faux hit-parades – ravage le paysage de la chanson française. Beaucoup de talents prometteurs, comme Guy Bontempelli, ne s'en remettront pas, beaucoup de carrières s'arrêteront brutalement : il n'y a plus de débouché pour la chanson intelligente. Les monstres restent, ou tournent casaque, comme Serge Gainsbourg. Et les nouvelles idoles – Johnny Hallyday et Eddy Mitchell mis à part – ne sont pas exportables dans le pays de leurs rêves : les États-Unis. Leur répertoire est somme toute médiocre, leurs prestations scéniques parfois poussives, avec de surcroît l'utilisation du play-back sur scène. Par ailleurs, cette nouvelle jeunesse se montre politiquement très conformiste.

Se détachent cependant de ce paysage quelque peu monotone des artistes prometteurs comme Françoise Hardy (née en 1944) et Jacques Dutronc (né en 1943).

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Hélène HAZERA : rédactrice, productrice déléguée à France Culture

Classification

Pour citer cet article

Hélène HAZERA. CHANSON FRANÇAISE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ARRANGEURS DE LA CHANSON FRANÇAISE

- Écrit par Serge ELHAÏK

- 7 929 mots

- 3 médias

Si une chanson est au départ une subtile union de paroles écrites par un auteur et d’un air créé par un compositeur, c’est grâce à un accompagnement musical approprié, fruit du travail d’un arrangeur, qu’elle prend toute sa valeur auprès de son interprète.

Arrangeurs ! Ce mot étonnant...

-

HIGELIN ARTHUR dit ARTHUR H (1966- )

- Écrit par Universalis, Sabrina SILAMO

- 1 183 mots

- 1 média

Saltimbanque de la chanson française qui jongle avec le jazz, le rock, l’électro et la pop, le chanteur et musicien Arthur H a su s’affranchir de l’héritage de son père, Jacques Higelin, pour imposer sa voix caverneuse et ses paroles empreintes de poésie surréaliste.

-

AZNAVOUR CHARLES (1924-2018)

- Écrit par Alain POULANGES

- 1 586 mots

- 1 média

Maurice Chevalier a dit de lui : « Il a osé chanter l'amour comme on le ressent, comme on le fait, comme on le souffre. » Pourtant le chemin fut long et difficile et, avant de connaître une gloire internationale, Charles Aznavour a bien failli subir l'échec définitif magnifiquement décrit dans « Je...

-

BAKER JOSÉPHINE (1906-1975)

- Écrit par Universalis, Mélanie WEYL

- 1 155 mots

- 4 médias

À partir de 1927, Joséphine Baker se lance dans la chanson. Sa voix de soprano et son accent américain lui confèrent un charme particulier qui plaît à un large public. En 1930, elle connaît un succès retentissant avec sa chanson « J’ai deux amours » (paroles de Géo Koger et Henri Varna, musique... -

BARBARA (1930-1997)

- Écrit par Michel P. SCHMITT

- 2 850 mots

- 2 médias

- Afficher les 93 références

Voir aussi