CERVELET

Histologie du cortex cérébelleux

Structures

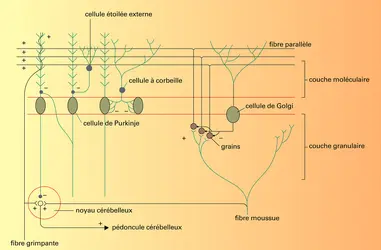

L' élément principal du cortex cérébelleux est la cellule de Purkinje. De forme ovoïde, elle possède un ou deux dendrites qui se dirigent vers la surface en se ramifiant abondamment dans un seul plan, perpendiculaire au grand axe du lobule. L'ensemble constitue l'arbre dendritique de la cellule de Purkinje. L'axone se dirige vers le noyau cérébelleux correspondant et abandonne dans son trajet des collatérales qui reviennent vers le cortex et se terminent sur les cellules voisines. Les cellules de Purkinje sont disposées en une seule rangée parallèle à la surface du cortex : elles séparent la couche moléculaire, la plus superficielle, de la couche granulaire, plus profonde.

Les messages parviennent au cervelet par l'intermédiaire de deux systèmes de fibres afférentes : les fibres grimpantes et les fibres moussues.

La fibre grimpante trouve son origine dans l'olive bulbaire contralatérale. Dans son trajet intracérébelleux, elle envoie généralement une collatérale à un noyau cérébelleux et se termine sur l'arbre dendritique d'une seule cellule de Purkinje. Elle effectue un grand nombre de jonctions synaptiques au niveau d'épines situées sur le tronc de l'arbre dendritique. La réponse de la cellule de Purkinje à la stimulation de la fibre grimpante se présente sous la forme d'une décharge massive de la cellule, caractérisée par une dépolarisation intense surmontée d'un train de potentiels d'action.

La fibre moussue termine les faisceaux afférents classiques. Après avoir abandonné une collatérale au noyau cérébelleux, elle se divise en arrivant au cortex pour se terminer dans deux ou plusieurs lamelles voisines. Elle entre en contact au niveau d'une formation particulière appelée glomérule, avec les dendrites de cellules de petit diamètre, appelées grains. Ces cellules ont donné son nom à la couche granulaire. Chaque grain émet un axone qui atteint la couche moléculaire et s'y divise en forme de T. Chaque branche court parallèlement à la surface du cortex sur une distance de quelques millimètres ; leur ensemble forme les fibres parallèles qui, cheminant selon le grand axe du lobule, traversent successivement l'arbre dendritique de plusieurs cellules de Purkinje et forment au passage une synapse. De ce fait, au contraire de la fibre grimpante qui est destinée à agir massivement sur une cellule de Purkinje, la fibre parallèle exerce une action discrète sur un grand nombre de ces cellules. Fox et C. Barnard (1957) ont estimé que le nombre de fibres parallèles traversant un seul arbre dendritique est de l'ordre de 200 000. Deux types nouveaux de fibres parallèles ont été identifiés ultérieurement : ils trouvent leur origine directement dans le tronc cérébral et proviennent de cellules des noyaux du raphé (fibres sérotonergiques) et du locus coeruleus (fibres noradrénergiques).

D'autres types de cellules intracorticales forment des circuits courts entre les éléments du cortex déjà décrits.

La cellule de Golgi reçoit par son arbre dendritique les messages conduits par les fibres parallèles ; son axone se ramifie abondamment et se termine au contact d'un grand nombre de grains, dans les formations glomérulaires.

Les cellules étoilées externes et les cellules à corbeille, ou cellules étoilées internes, sont également par leurs dendrites soumises à l'action des fibres parallèles ; leur axone se termine sur la base des dendrites ou sur le corps des cellules de Purkinje. La figure schématise l'ensemble des synapses qui s'observent sur la cellule de Purkinje, tel que le révèle l'analyse effectuée au microscope électronique.

Synapses excitatrices et inhibitrices

L' analyse électrophysiologique conduite systématiquement par Eccles et son école (voir J. C. Eccles, M. Ito et J. Szentagothai, 1968)[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean MASSION : directeur de recherche au C.N.R.S., directeur du département de neurophysiologie générale

Classification

Pour citer cet article

Jean MASSION. CERVELET [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BABINSKI JOSEPH (1857-1932)

- Écrit par Jacqueline BROSSOLLET

- 622 mots

Médecin français né à Paris de parents émigrés polonais, connu surtout pour ses travaux sur le système nerveux. Après des études secondaires à l'école polonaise des Batignolles à Paris, Babinski est interne en médecine dans le service de Cornil à l'Hôtel-Dieu (1879), puis chef de clinique de...

-

CORTEX CÉRÉBRAL

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 407 mots

Dans l'encéphale des Vertébrés, la présence de substance grise superficielle reflète la présence de neurones dits corticaux. Au cours de la neurogenèse, ils viennent peupler la surface nerveuse par un processus migratoire après lequel interviendra leur différenciation.

Chez l'animal...

-

ECCLES JOHN CAREW (1903-1997)

- Écrit par Pierre BUSER

- 1 493 mots

John Eccles est décédé à Locarno, au Tessin, le 2 mai 1997. Dans les années récentes, il avait été contraint de réduire sa prodigieuse activité d'écrivain et de conférencier sur les mécanismes cérébraux, ce qui pour lui fut une épreuve difficile.

John Carew Eccles a été une...

-

ÉQUILIBRATION

- Écrit par Francis LESTIENNE

- 4 488 mots

- 2 médias

...intervenant dans l'équilibration et le contrôle postural sont dans leur détail fort complexes. Les centres nerveux sont essentiellement situés au niveau du cervelet, du tronc cérébral (formation réticulée, noyaux vestibulaires, noyau rouge) et de la moelle épinière. Le cortex cérébral sensorimoteur... - Afficher les 8 références

Voir aussi

- PURKINJE CELLULE DE

- NEUROLOGIE CLINIQUE

- HISTOLOGIE ANIMALE

- NYSTAGMUS

- DENDRITE, biologie

- CORTEX CÉRÉBELLEUX

- OLIVES BULBAIRES

- MOTRICES AIRES

- HYPOTONIE MUSCULAIRE

- NEUROPHYSIOLOGIE

- ENCÉPHALE

- MARCHE

- NEUROBIOLOGIE

- VOIES MOTRICES

- CÉRÉBELLEUSES VOIES

- ASYNERGIE

- EFFÉRENCES, neurologie

- FAISCEAUX SPINO-CÉRÉBELLEUX

- NOYAUX CÉRÉBELLEUX

- NOYAUX VESTIBULAIRES

- NÉOCERVELET

- PROJECTIONS, neurophysiologie

- VERMIS ou CORTEX VERMIEN

- VESTIBULO-OCULAIRE RÉFLEXE

- AFFÉRENCES, neurologie

- NEUROHISTOLOGIE

- ADIADOCOCINÉSIE

- HYPERMÉTRIE

- CÉRÉBELLEUX SYNDROME

- TREMBLEMENT