BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Articles

-

BIOLOGIE - La biologie moléculaire

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 7 405 mots

- 8 médias

La biologie moléculaire n'est pas en elle-même une discipline, c'est une expression commode pour désigner la « molécularisation » de la biologie, autrement dit le rôle central de l'approche moléculariste dans l'étude de la vie. Chacun y met à peu près le même contenu : la traduction des phénomènes du...

-

MITOSE

- Écrit par Nina FAVARD

- 6 519 mots

- 5 médias

C'est en utilisant des techniques variées, immunocytochimiques, biochimiques, physiologiques, génétiques et celles de la biologie moléculaire que des résultats ont pu être obtenus qui rapportent à l'échelle de l'organisation moléculaire des structures l'analyse des problèmes de la mitose. -

SÉQUENÇAGE DU GÉNOME HUMAIN, en bref

- Écrit par Nicolas CHEVASSUS-au-LOUIS, Universalis

- 286 mots

Le 12 février 2001, les revues scientifiques Nature et Science publient la séquence quasi complète des trois milliards de bases du génome humain. Cette double publication conclut par un ex aequo la compétition entre un consortium international de laboratoires publics, qui a commencé ses...

-

ADN (acide désoxyribonucléique) ou DNA (deoxyribonucleic acid)

- Écrit par Michel DUGUET, Universalis, David MONCHAUD, Michel MORANGE

- 10 074 mots

- 10 médias

Le 25 avril 1953, l'Américain James D. Watson et le Britannique Francis H. C. Crick, récipiendaires, en 1962, avec le Britannique Maurice Wilkins du prix Nobel de physiologie ou médecine, proposaient, dans la célèbre revue scientifique anglaise Nature, une structure tridimensionnelle... -

ADN ET INFORMATION GÉNÉTIQUE

- Écrit par Nicolas CHEVASSUS-au-LOUIS

- 239 mots

Jusqu'en 1944, on ignorait quelle pouvait être la nature chimique de la molécule présente dans les chromosomes et porteuse de l'information génétique. Alors que la plupart des chercheurs pensaient qu'il s'agissait de protéines, deux publications viennent montrer, en 1944, qu'il...

-

ALTMAN SIDNEY (1939-2022)

- Écrit par Georges BRAM, Universalis

- 377 mots

Le biochimiste américain d'origine canadienne Sidney Altman est né le 7 mai 1939 à Montréal (Canada). Après des études de physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge et une année à l'université Columbia à New York, il fait, à l'université de Boulder (Colorado), des recherches...

-

ARBER WERNER (1929- )

- Écrit par Samya OTHMAN

- 384 mots

Biophysicien suisse converti à la génétique, né le 3 juin 1929 à Graenichen (Argovie). Il obtient en 1978 le prix Nobel de physiologie ou médecine avec les Américains Daniel Nathans et Hamilton O. Smith, pour la découverte des enzymes de restriction et l'utilisation de ces enzymes en génétique...

-

ARN (acide ribonucléique) ou RNA (ribonucleic acid)

- Écrit par Marie-Christine MAUREL

- 2 772 mots

- 2 médias

Faut-il voir dans une molécule biologique omniprésente dans toute structure cellulaire des êtres vivants, l'ARN (acide ribonucléique), la première étape de l'histoire de la vie ? Les ARN contemporains sont-ils les fossiles d'anciennes molécules ? Les voies métaboliques primordiales...

-

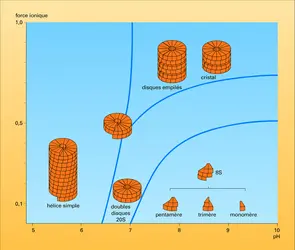

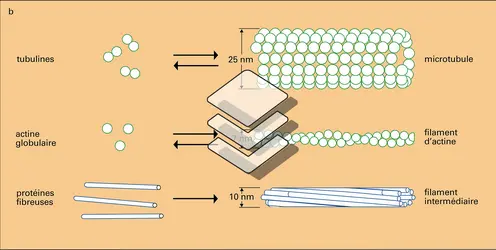

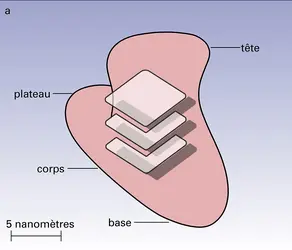

AUTOASSEMBLAGE VIRAL

- Écrit par Léon HIRTH

- 903 mots

Les virus les plus simples sont généralement constitués par une molécule d'acide nucléique protégée par des sous-unités protéiques. La particule virale ainsi constituée est dite nucléocapside. Les sous-unités qui composent la capside protéique peuvent s'arranger autour de...

-

BACTÉRIES

- Écrit par Jean-Michel ALONSO, Jacques BEJOT, Patrick FORTERRE

- 11 052 mots

- 3 médias

Le génome bactérien est généralement formé par un unique filament d'acide désoxyribonucléique circulaire (chromosome). Certaines bactéries ont toutefois un chromosome linéaire et quelques unes peuvent abriter plusieurs chromosomes circulaires. La taille des génomes bactériens varie de 160 000 paires... -

BACTÉRIOLOGIE

- Écrit par Jean-Michel ALONSO, Jacques BEJOT, Michel DESMAZEAUD, Didier LAVERGNE, Daniel MAZIGH

- 18 329 mots

- 11 médias

...tel le bacille de la « maladie des légionnaires » ; mais on assiste surtout à une série de grandes nouveautés dans le domaine de la technologie et de la biologie moléculaire. Ainsi, l'avènement des antibiotiques révolutionne le pronostic de maladies jusque-là mortelles. L'apparition de la ... -

BACTÉRIOPHAGES ou PHAGES

- Écrit par Jean-François VIEU

- 3 521 mots

- 1 média

...étapes, l'une réversible, l'autre irréversible. Elle est suivie de la digestion d'une zone très localisée de la paroi bactérienne par une enzyme phagique, puis de l'injection de l'ADN viral dans le cytoplasme bactérien. Conformément à l'image désormais classique, l'enveloppe protéique du phage (qui reste... -

BALTIMORE DAVID (1938- )

- Écrit par Universalis

- 809 mots

- 1 média

Le biologiste américain David Baltimore est né le 7 mars 1938 à New York dans une famille juive – son père est fidèle à la doctrine orthodoxe et sa mère est athée, contradiction qu’il réglera en abandonnant toute pratique après sa bar-mitzvah.

Il effectue ses études de premier...

-

BEADLE GEORGE WELLS (1903-1989)

- Écrit par Universalis

- 664 mots

Après avoir obtenu son doctorat de génétique, en 1931, à l'université Cornell d'Ithaca (N.Y.), Beadle entra au laboratoire de Thomas Hunt Morgan au California Institute of Technology, où il effectua de nouveaux travaux sur la drosophile, Drosophila melanogaster, devenue, grâce à...

-

BERG PAUL (1926-2023)

- Écrit par Georges BRAM, Universalis

- 570 mots

Le biologiste moléculaire américain Paul Berg est surtout connu pour ses travaux fondateurs sur l’ADN recombinant, qui lui ont valu le prix Nobel de chimie en 1980, avec Walter Gilbert et Frederick Sanger.

Paul Berg est lé le 30 juin 1926 à Brooklyn (New York) dans une famille juive russe émigrée...

-

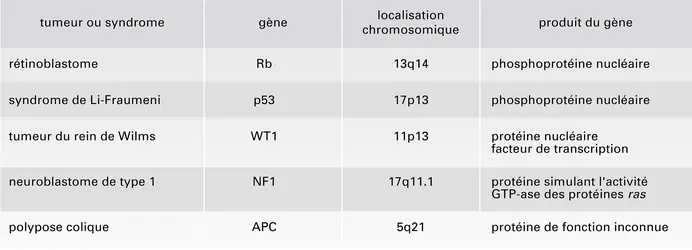

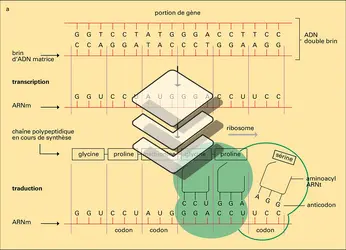

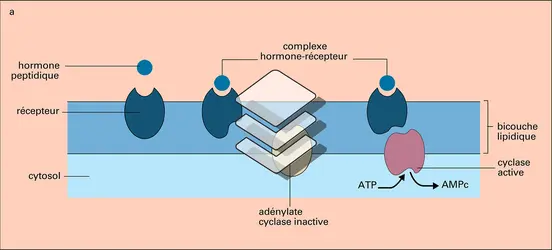

BIOCHIMIE

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 3 880 mots

- 5 médias

La biologie moléculaire est, parmi toutes les branches de la biochimie, celle dont l'expansion est actuellement la plus rapide. Elle s'identifie à l'ensemble des réactions qui permettent l'expression et la transmission du message génétique. C'est donc la biochimie de l' ADN, qui est le vecteur de l'information... -

BIOLOGIE, en bref

- Écrit par Universalis, François GROS

- 942 mots

La prise de conscience de la réalité biologique, c'est-à-dire de ce qui caractérise le vivant par rapport à l'inanimé, remonte sans doute aux premières tentatives des Anciens pour définir et expliquer cette différence. On pense ici à la philosophie naturaliste d'Aristote,...

-

BIOLOGISME

- Écrit par Sébastien LEMERLE, Carole REYNAUD-PALIGOT

- 2 772 mots

...se développent sensiblement, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, que cela soit dans le domaine de l’éthologie (Konrad Lorenz), de la biologie moléculaire et de la génétique (James Watson et Francis Crick), ainsi que des neurosciences, dont les débuts sont datés des années 1960.... -

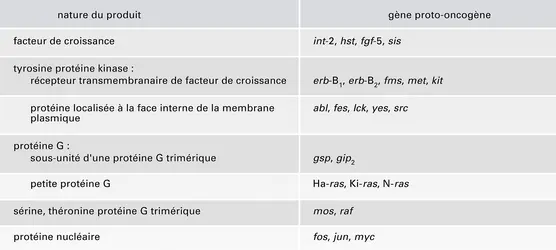

BIOTECHNOLOGIES

- Écrit par Pierre TAMBOURIN

- 5 368 mots

- 4 médias

La génétique – qu'elle soit humaine, végétale ou animale – va bénéficier de l'évolution de labiologie qui est devenue, en quelques années, moléculaire. Elle s'intéresse à l'hérédité, c'est-à-dire aux mécanismes de transmission des caractères biologiques au cours des... -

BRAGG sir WILLIAM HENRY (1862-1942) & sir WILLIAM LAWRENCE (1890-1971)

- Écrit par Christian BRACCO

- 1 790 mots

- 1 média

...aussi la création d’un groupe de recherche sous l’égide du Medical Research Council (MRC) pour étudier avec les rayons X la structure moléculaire des systèmes biologiques, où sont engagés Francis Crick (1916-2004) et James Dewey Watson (né en 1928). Ceux-ci découvriront la structure en double hélice... -

CAIRNS JOHN (1922-2018)

- Écrit par Pierrette KOURILSKY

- 309 mots

John Cairns est un biologiste anglais. Il naît le 21 novembre 1922 à Oxford, ville où il obtient en 1952 son doctorat en médecine. Il étudie pendant plusieurs années en Australie la multiplication du virus de l'influenza et du virus de la vaccine. En 1957, Cairns a l'occasion de travailler...

Médias