BENIOFF PLAN DE ou PLAN DE WADATI-BENIOFF

Articles

-

ARCS INSULAIRES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 1 784 mots

- 3 médias

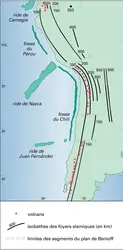

...sud-ouest du Pacifique. Cela leur confère des caractères sismiques et volcaniques précis : l'arc insulaire se situe au-dessus d'un plan sismique dit de Benioff, sur lequel se trouvent les foyers des séismes jusqu'à 700 kilomètres de profondeur et qui correspond à la plongée de la plaque océanique sous... -

BENIOFF HUGO (1899-1968)

- Écrit par Universalis

- 186 mots

Le sismologue américain Hugo Benioff, né à Los Angeles en 1899, est décédé à Mendocino (Californie) en 1968. Benioff est surtout connu pour ses travaux concernant le plan selon lequel une plaque lithosphérique s'enfonce et disparaît par fusion dans le manteau terrestre (phénomène appelé plus tard...

-

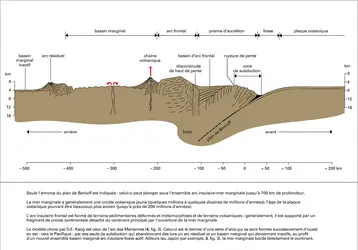

MARGES CONTINENTALES

- Écrit par Gilbert BOILLOT

- 4 329 mots

- 9 médias

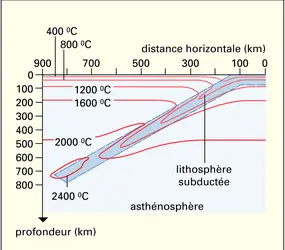

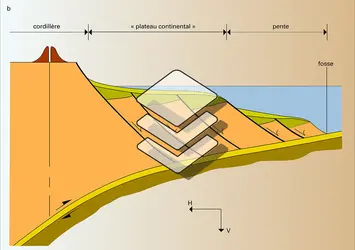

...frottement, en régime compressif. Enfin, entre 100 et 700 kilomètres sous la surface de la Terre, les foyers se répartissent sur un plan nommé plan de Wadati- Benioff, du nom de ses découvreurs. En fait, ce plan est un volume très plat (une quinzaine de kilomètres d'épaisseur) qui englobe toute la lithosphère... -

PACIFIQUE OCÉAN

- Écrit par Jean FRANCHETEAU

- 14 740 mots

- 6 médias

...des zones de subduction est la sismicité et surtout les séismes profonds qui se placent sur des plans inclinés de la fosse vers l'arc ou le continent, les zones de Wadati-Benioff, qui descendent jusqu'à 600 -700 kilomètres en arrière des fosses. Par exemple, la lithosphère plongeante atteint 600 kilomètres... -

SÉISMES ET SISMOLOGIE - Sismicité et tectonique des plaques

- Écrit par Roland GAULON, Jean-Pierre ROTHÉ

- 5 560 mots

- 5 médias

...convergence entre plaques est celui de deux lithosphères océaniques. La sismicité permet de définir l'interface suivant laquelle s'effectue le déplacement (plan de Benioff). Pour ce type de convergence, l'angle de subduction est supérieur à 50 0. Dans quelques cas, la sismicité se présente sous... -

SUBDUCTION

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 6 289 mots

- 9 médias

... était séparé des continents qui l'entouraient par une « faille » inclinée à 450 en moyenne vers les continents (fig. 3). Ainsi naquit la notion de plan de Benioff – lieu géométrique des foyers sismiques à la périphérie des océans du type du Pacifique –, que l'on tente aujourd'hui d'appeler plan de... -

TECTONIQUE DES PLAQUES

- Écrit par Claude JAUPART

- 7 034 mots

- 11 médias

...constante. Ces lieux sont les zones de subduction (zones de convergence des plaques) situées dans les grandes fosses océaniques. Les spectaculaires plans inclinés de sismicité de Wadati-Benioff matérialisent les plaques océaniques qui plongent dans le manteau, engendrant des frottements importants... -

TECTONOPHYSIQUE

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 3 685 mots

- 4 médias

...plongeant en moyenne à 450, jusqu'à 700 kilomètres sous les continents ou sous les arcs insulaires péripacifiques (cette surface est dite plan de Benioff, du nom de celui qui la mit en évidence ; cf. subduction, fig. 1), fut interprétée par Jack Oliver et Lynn R. Sykes comme due à la plongée...

Médias