ATTRACTION UNIVERSELLE

Articles

-

ACTION & RÉACTION, physique

- Écrit par Jean-Marc LÉVY-LEBLOND

- 1 498 mots

...ici d'un usage plus conforme au sens courant du terme, puisque la question est celle de la capacité des corps à agir l'un sur l'autre sans contact – telle la force de gravitation du Soleil attirant la Terre à cent cinquante millions de kilomètres de distance. L'attraction universelle de Newton, sous... -

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 339 mots

- 20 médias

...à partir des lois de Kepler, Newton remonte à la cause première, la loi initiale qui provoque le mouvement des planètes et aboutit à la loi de la gravitation universelle : « Deux corps quelconques s'attirent en raison directe de leurs masses, et en raison inverse du carré de la distance de leur centre... -

GRAVIMÉTRIE

- Écrit par Jean GOGUEL

- 6 129 mots

- 2 médias

La pesanteur que nous observons est la résultante de la gravité – effet de l'attraction newtonienne exercée par toutes les parties de la Terre – et de la force centrifuge due à la rotation de la planète. L'effet des autres astres (Lune, Soleil), dont l'attraction globale détermine le mouvement... -

GRAVITATION

- Écrit par Bernard PIRE

- 6 122 mots

- 8 médias

...d’oscillations (qui sont de l’ordre de 15 minutes) selon que les sphères sont ou non attirées par deux grosses sphères placées à proximité révèle l’amplitude de l’attraction gravitationnelle de ces sphères. La comparaison avec les périodes d’oscillation d’un pendule vertical permet de déduire le rapport de la masse... -

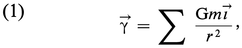

GRAVITATION ET ASTROPHYSIQUE

- Écrit par Brandon CARTER

- 8 922 mots

- 3 médias

...le champ gravitationnel est donné par :où Σ représente une sommation sur tous les éléments de masse m non nulle, et où G est la constante d'attraction universelle. Dans le cas d'un objet sphérique, l'évaluation de la sommation peut être obtenue immédiatement : le champ à l'extérieur de l'objet...

-

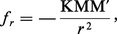

INTERACTIONS (physique) - Interaction gravitationnelle

- Écrit par Alain KARASIEWICZ, Marie-Antoinette TONNELAT

- 1 968 mots

- 2 médias

Cette loi élémentaire :

-

INTERACTIONS (physique) - Unification des forces

- Écrit par Bernard PIRE

- 2 902 mots

... sublunaire qu'au reste de l’Univers, comme Galilée l'avait démontré en expliquant la formation des ombres sur la Lune. La reconnaissance de l'attraction universelle des corps massifs et sa description en termes mathématiques par une équation permettant de calculer la force d’attraction entre... -

LAPLACE PIERRE SIMON DE (1749-1827)

- Écrit par Pierre COSTABEL

- 3 285 mots

- 1 média

...nul ne s'était hasardé au xviiie siècle à reprendre le projet d'une explication générale, cher aux auteurs du siècle précédent. Tandis que l'attraction newtonienne s'imposait à l'opinion savante, le problème de la stabilité d'un univers soumis à cette attraction apparaissait difficile, sinon... -

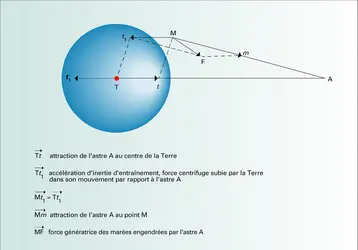

MARÉES

- Écrit par Françoise COMBES, André GOUGENHEIM, Christian LE PROVOST, Jean-Paul ZAHN

- 9 720 mots

- 14 médias

L'attraction gravitationnelle agissant de façon différentielle sur un astre donne lieu au phénomène bien connu des marées. Sur la Terre, on l'a vu, les attractions de la Lune et du Soleil (mais surtout de la première car les forces de marée décroissent comme le cube de la distance) produisent les déformations... -

MASSE (notions de base)

- Écrit par Bernard PIRE

- 1 633 mots

- 1 média

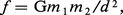

...ou qu'il subit. Ainsi, l'interaction gravitationnelle entre deux corps, de masses graves m1 et m2, distants de d, s'exprime-t-elle par une force d'attraction universelle d'intensité (G est la constante de gravitation de Newton, égale à 6,673 × 10—11 dans les unités habituelles)... -

MASSE, physique

- Écrit par Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, Bernard PIRE

- 4 013 mots

...s'attirent-elles avec une force f :où d est la distance qui les sépare, la fameuse loi de l'« inverse carré », et G une constante universelle : la constante de Newton, ou constante de la gravitation. C'est la loi fondamentale de l'« attraction universelle » de Newton.

-

MASSE CACHÉE ou MASSE MANQUANTE ou MATIÈRE NOIRE

- Écrit par Marc LACHIÈZE-REY

- 3 644 mots

-

MATIÈRE

- Écrit par Jacques GUILLERME, Hélène VÉRIN

- 10 696 mots

- 1 média

Les arguments internes qu'il avance pour dénoncer l'idée que la force d'attraction puisse être une « qualité essentielle » de la matière combinent curieusement, aux dires mêmes de Koyré, un empirisme anticartésien et un rationalisme ontologique. Par qualités « essentielles », il faut entendre... -

MAUPERTUIS PIERRE LOUIS MOREAU DE (1698-1759)

- Écrit par Jean-Robert ARMOGATHE

- 422 mots

- 1 média

Mathématicien français. Né à Saint-Malo, d'origine bourgeoise, Maupertuis suit à Paris les cours de mathématiques de Le Blond et de Guisnée ; très vite, il fait partie du cercle de La Motte-Houdard, ce qui lui permet d'être reçu, à vingt-cinq ans, adjoint géomètre à l'Académie des sciences....

-

MÉCANIQUE - Histoire de la mécanique

- Écrit par Pierre COSTABEL

- 6 174 mots

- 3 médias

...fondamentaux de la mécanique future, éléments à partir desquels Newton peut calculer que la force, coordonnée à l'accélération, est dans le cas des planètes une attraction inversement proportionnelle au carré de la distance. Le titre que l'auteur a donné à son œuvre est ainsi justifié. Des principes mathématiques... -

MÉCANIQUE CÉLESTE

- Écrit par Bruno MORANDO

- 6 044 mots

- 4 médias

-

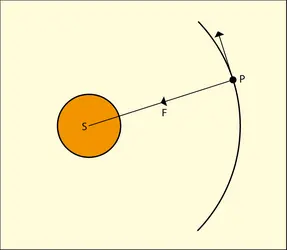

MÉCANIQUE SPATIALE

- Écrit par Jean-Pierre CARROU

- 6 610 mots

- 13 médias

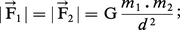

Lorsque deux particules de masses m1 et m2 sont mises en présence l'une de l'autre à la distance d, il apparaît entre elles des forces d'attraction mutuelle ; il s'agit de la loi de l'attraction newtonienne :F1 | est le module de la force qui s'exerce sur la particule...

-

NEWTON ISAAC (1642-1727)

- Écrit par Michel PATY

- 4 656 mots

- 4 médias

Hooke avait proposé une explication du système du monde par l'attraction universelle : le problème était de l'assurer dans les phénomènes (à cet égard, une mesure exacte du méridien terrestre avait été faite par Jean Picard en 1671, qui justifiait Newton dans sa première approche), et d'en déterminer... -

OPPOSITION CONCEPT D'

- Écrit par Émile JALLEY

- 18 859 mots

- 4 médias

...histoire de l'univers, qui est encore considéré aujourd'hui comme la première conception correcte de la structure de notre galaxie. À côté de la force d' attraction, Newton (1740) admettait une force de répulsion, mais comme un principe limite opérant seulement dans le domaine atomique. À l'encontre, au... -

PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA (I. Newton)

- Écrit par Bernard PIRE

- 133 mots

- 1 média

Isaac Newton (1642-1727) expose dans ses Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) la mécanique sous une forme logique parfaite. À partir de quelques lois décrivant les forces qui s'exercent sur les astres, il explique un grand nombre de phénomènes célestes. Il justifie les ...

- 1

- 2

Médias